鎌倉の風致をまもろう  KAMAKURA TRUST

KAMAKURA TRUST

活動ニュースNEWS

みどりのボランティアや様々なイベントの最近の活動の様子をご紹介します。

*会員ニュース「七くち五さろ」(季刊)からの転載。

第18回歴史ウォーク 散在ヶ池・称名寺周辺を歩く 2020年 2月1日(土)

梅の花がちらほら咲き始め、春を思わせる青空と柔らかな日和の2月1日(土)歴史ウォークが開催されました。雨の影響で歴史関連のイベント中止が続き、今回が本年度初めての開催となりました。参加者は講師の大竹先生を含め28名でした。

梅の花がちらほら咲き始め、春を思わせる青空と柔らかな日和の2月1日(土)歴史ウォークが開催されました。雨の影響で歴史関連のイベント中止が続き、今回が本年度初めての開催となりました。参加者は講師の大竹先生を含め28名でした。最初は源頼朝ゆかりの白山神社です。杉木立ちに囲まれた静寂の中、本殿が私たちを迎えてくれました。講師から話があった祭神「菊理姫命」にまつわる神話の世界が目の前に拡がるような光景でした。次の散在ヶ池では、池のほとりで休憩を取りつつ「長野丸長者伝説」の話に耳を傾けました。

最後は今泉山称名寺です。本堂の阿弥陀様に手を合わせ、お不動様に向かう苔むした急な石段では息を弾ませながら登り、弘法大師ゆかりの滝を前にほっと一息つきました。 今泉の懐深い山中で、鎌倉の歴史を今に伝える寺社を訪れ、充実した時間を過ごすことができました。途中道を間違え行き止まりの先で見た鎌倉石の石切り場跡の発見も今回の思い出になることと思います。 (池田廣昭)

<写真> 上段:静まりかえった白山神社

下段:説明に熱が入る大竹講師 称名寺にて

みどりのボランティア(御谷山林) 2020年 2月1日(土)

みどりのボランティア(御谷山林) 2020年 1月25日(土)

歴史ウォーク「歩く前のお話」 鎌倉の近現代 2020年 1月11日(土)

歩く前のお話・「散在ヶ池・称名寺周辺を歩く」については6月22日実施済みです。

歴史ウォーク7月実施分が雨天中止となっっため、今回は「鎌倉の近現代」というテーマで開催しました。鎌倉風致保存会事務所二階のレトロな洋室で。

鎌倉を愛する音楽の仲間主催 ナショナルトラストコンサート 湖水地方へポター女史を訪ねて

2019年 12月15日(日)

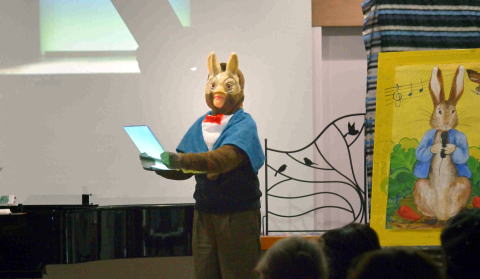

12月15日(日)14時から鎌倉婦人子供会館ホールにて、「鎌倉を愛する音楽の仲間」主催、鎌倉風致保存会並びに鎌倉市後援で開催されました。テーマは「湖水地方にポター女史を訪ねて」。 ご承知のように鎌倉風致保存会は日本のナショナルトラスト運動第1号ですが、この運動に私財を投じ、イギリス・湖水地方の美しい風景を守ろうとしたのが、あのピーターラビットの生みの親、ビアトリクス・ポターであるのは有名な話です。婦人子供会館のアットホームな雰囲気の中で、楽しい音楽会となりました。

<写真>

上段 :アイルランド、スコットランド&イングランド民謡 村田望さん

中段1:3つのシェイクスピア歌曲から 小嶋陽太さん

中段2:太陽を巡るリバーダンス 鈴木菜穂子さん

中段3:ピーターラビット登場! 宇都宮紗智子さん

中段4:「オペラ座の怪人」から シンク・オブ・ミー

下段 :みんな一緒に「もろびとこぞりて」

クリスマスリース教室 11月30日(土)

11月30日(土)恒例のクリスマス・リース教室が、華道家の松坂千遊さんを講師に迎え行われました。今回は会員の方から、台風で落ちたコウヨウザンの実やポンテローザ松の大きな松かさなど多数寄付していただいたので材料にしました。その他、サンキライやハンの実、スギの葉など同じ材料を使っても、皆さんそれぞれ違った個性的なリースが出来上がり楽しい教室となりました。参加者は29人でした。 (小笠原千秋)

11月30日(土)恒例のクリスマス・リース教室が、華道家の松坂千遊さんを講師に迎え行われました。今回は会員の方から、台風で落ちたコウヨウザンの実やポンテローザ松の大きな松かさなど多数寄付していただいたので材料にしました。その他、サンキライやハンの実、スギの葉など同じ材料を使っても、皆さんそれぞれ違った個性的なリースが出来上がり楽しい教室となりました。参加者は29人でした。 (小笠原千秋)みどりのボランティア(御谷山林) 11月16日(土)

みどりのボランティア(御谷山林) 11月9日(土)

第31回鎌倉市緑化まつり 10月27日(日)

10月27日(日)10時から鎌倉中央公園で開催されました。鎌倉風致保存会もブースを出展。パネル展示のほか、「むかしあそび」のコーナーでは輪投げや竹かっぽ、ぶんぶん回しなど楽しんでいただきました。

大佛次郎茶亭公開 10月5日(土)

10月5日(土)に恒例の秋の大佛次郎茶亭一般公開を行いました。朝は秋らしい爽やかな晴天でしたが、昼くらいになると気温が30度近くまで上がりかなり蒸し暑くなりました。そのせいか、若宮大路を歩く観光客もまばら。入場者数は236人と例年の6割ほどで少々残念でした。募金は、16,424円集まりました。朝の開場の頃に白かった酔芙蓉が、夕方の閉場時にはほんのり赤くなり、秋のお庭に彩りを添えていました。 抹茶の提供をお手伝いくださった県立鎌倉高校茶道部と鎌倉市役所茶道部の皆さんには、季節外れの暑い中、本当に感謝申し上げます。(小笠原)

<写真> 上段:昼頃にはかなり暑くなりました

下段:静かに抹茶を楽しむ

みどりのボランティア(御谷山林) 9月28日(土)

大鎌による作業がはかどる

家族で栗拾い 9月7日(土)

9月7日(土)に十二所果樹園で「家族で栗拾い」を行いました。今年は13家族48人(大人27人、子ども21人)が参加。9月3日の豪雨で入口付近の南側が崖崩れし、開催が危ぶまれましたが、崩れた箇所を避けて通っていただき、なんとか開催できました。栗は、昨年より生育が良く大きく丸々とした栗が拾えたのではないでしょうか。残暑の中、すやすやと眠る赤ちゃんを背負ったまま上手にイガから実を取り出していたお父さんが印象的でした。合計で18.8㎏を収穫していただきました。

この「家族で栗拾い」直後の台風15号により、十二所果樹園では数か所の崖崩れ、多数の倒木、落石等が発生し大変危険なため、現在園内の通り抜けを禁止しています。(小笠原千秋)

写真上:競争です

写真下:栗 あったよ

みどりのボランティア(十二所果樹園) 8月31日(土)

尾根道に鬱蒼と茂る草

みどりのボランティア(御谷山林) 8月24日(土)

フェンスにクズの蔓が茂って大変

みどりのボランティア(十二所果樹園) 8月17日(土)

入口付近の道沿い

みどりのボランティア(泣塔) 8月3日(土)

古い竹を除伐

みどりのボランティア(内藤家墓地) 8月1日(木)

第一中学校の皆さんが大活躍しました

みどりのボランティア(十二所果樹園) 7月27日(土)

作業前ミーティング

みどりのボランティア(建長寺回春院) 7月20日(土)

峠への道

みどりのボランティア(北条氏常盤亭跡) 7月13日(土)

フェンス際の草を丁寧に

みどりのボランティア(大仏切通) 6月22日(土)

昔の雰囲気を残す道

梅の実即売会 6月2日(日)

6月2日(日)に鎌倉WMCAの駐車場で開催しました。鎌倉生涯学習センターが休館中のため、即売会の会場を探していたところ、YMCAさんがこころよく貸してくださいました。

今年は全国的に梅の実が不作のようで、十二所果樹園も昨年の3分の1ほどしか収穫できませんでした。そのため致し方なく数量制限を設けましたが、110袋(約110㎏)が、わずか15分程で完売してしまいました。

来年はたくさん梅が実ることを願いましょう! (事務局 小笠原)

6月2日(日)に鎌倉WMCAの駐車場で開催しました。鎌倉生涯学習センターが休館中のため、即売会の会場を探していたところ、YMCAさんがこころよく貸してくださいました。

今年は全国的に梅の実が不作のようで、十二所果樹園も昨年の3分の1ほどしか収穫できませんでした。そのため致し方なく数量制限を設けましたが、110袋(約110㎏)が、わずか15分程で完売してしまいました。

来年はたくさん梅が実ることを願いましょう! (事務局 小笠原)<写真>YMCA前にて

みどりのボランティア(十二所果樹園) 6月1日(土)

梅の収穫

みどりのボランティア(光則寺) 5月25日(土)

急斜面の草に手こずっています

みどりのボランティア(十二所果樹園) 5月18日(土)

作業前準備体操

みどりのボランティア(泣塔) 5月11日(土)

周囲のフェンス際を丁寧に除草

みどりのボランティア(浄光明寺) 令和元年 5月8日(土)

草が刈られてさっぱりしました

みどりのボランティア(御谷山林) 4月20日(土)

大鎌にも慣れてきた

みどりのボランティア(建長寺回春院) 4月13日(土)

繁った笹に埋もれて

大佛次郎茶亭公開 4月6日(土)

4月6日(土)は晴天に恵まれました。ここ数年、春の公開は雨模様が続いていたので久しぶりの青空のもと、気持ちの良い空気の中でソメイヨシノやシャクナゲなど春の庭と抹茶が楽しめました。入場者は570人。抹茶提供は、例年通り、鎌倉高校茶道部と鎌倉市役所茶道部の皆さんにお手伝いいただきました。(小笠原千秋)

4月6日(土)は晴天に恵まれました。ここ数年、春の公開は雨模様が続いていたので久しぶりの青空のもと、気持ちの良い空気の中でソメイヨシノやシャクナゲなど春の庭と抹茶が楽しめました。入場者は570人。抹茶提供は、例年通り、鎌倉高校茶道部と鎌倉市役所茶道部の皆さんにお手伝いいただきました。(小笠原千秋)

<写真> 上段:久しぶりの青空のもと、賑わう茶亭

下段:春爛漫の庭で抹茶を楽しむ

みどりのボランティア(十二所果樹園) 3月16日(土)

クリの植樹

中学生ボランティア 2019年

卒業前の中学生によるボランティア活動が、2月下旬から3月上旬にかけて行われました。7校の実施を予定していましたが雨で4校が中止となってしまいました。参加した生徒さんは294名でした。鎌倉の緑や歴史に触れる貴重な機会となったことでしょう。

第一中学校 和賀江嶋 2月20日

深沢中学校 鎌倉中央公園 2月21日

第二中学校 学校林 2月26日

かまくら里山フェスタ 2018年 11月23日(金・祝)

11月23日(金・祝)みどりの環境感謝の日に御谷の森で開催されました。昨年度は雨のため中止となってしまいましたが、今年度は好天に恵まれ、353人とかつてない多数の参加があり、多彩な里山遊びに子供たちの歓声が響いていました。 (撮影協力 経遠 修さん)

フィールドビンゴで五感をみがきます

大きなノコギリで丸太切りに挑戦!

輪投げも楽しいよ

あんパンも炭火で焼くとひと味違います

/協力:よねこベーカリー

ツリーテラスは大人気

ツリーテラスは大人気

竹カッポ

上手にできるかな

小鳥の巣箱作り

竹カッポ

草むしり競争で風致保存会の活動を体験

竹筒バウムクーヘン作りに熱中

古都鎌倉の緑と歴史探訪 2018年 11月17日(土) 今小路から亀ヶ谷切通、山ノ内円応寺へ

秋晴れで賑わう11月17日(土)、鎌倉駅西口から今小路の巽神社へ。次の八坂神社と共に扇ガ谷の鎮守社として大切にされており立派なたたずまいです。八坂神社は鎌倉幕府草創期の有力御家人相馬次郎師常が勧請し相馬天王とも呼ばれていました。さらに相馬師常の墓と伝わるやぐらも見学。住宅地の奥の崖にあり、その大きさに参加者から「オー!」という歓声も。

扇ガ谷の古い呼び名の「亀ヶ谷」。その名を残す「亀ヶ谷切通」は鎌倉から山ノ内を通り武蔵方面への重要な鎌倉の出入り口の一つでした。切通入口の薬王寺の墓地からはこの辺りでは珍しく海が望め、切通途中には頼朝の隠し湯という由来の「香風園」という鉱泉旅館の跡を見、そして山ノ内の円応寺へ。ここの閻魔様は何回拝見しても迫力に圧倒されますが、別名笑い閻魔ともいわれているとか。

講師は県文化財協会会長の八幡義信先生。鎌倉の歴史をより深く掘り下げた一日でした。かながわトラストみどり財団との共催で合計51名の参加でした。 (加藤邦子)

秋晴れで賑わう11月17日(土)、鎌倉駅西口から今小路の巽神社へ。次の八坂神社と共に扇ガ谷の鎮守社として大切にされており立派なたたずまいです。八坂神社は鎌倉幕府草創期の有力御家人相馬次郎師常が勧請し相馬天王とも呼ばれていました。さらに相馬師常の墓と伝わるやぐらも見学。住宅地の奥の崖にあり、その大きさに参加者から「オー!」という歓声も。

扇ガ谷の古い呼び名の「亀ヶ谷」。その名を残す「亀ヶ谷切通」は鎌倉から山ノ内を通り武蔵方面への重要な鎌倉の出入り口の一つでした。切通入口の薬王寺の墓地からはこの辺りでは珍しく海が望め、切通途中には頼朝の隠し湯という由来の「香風園」という鉱泉旅館の跡を見、そして山ノ内の円応寺へ。ここの閻魔様は何回拝見しても迫力に圧倒されますが、別名笑い閻魔ともいわれているとか。

講師は県文化財協会会長の八幡義信先生。鎌倉の歴史をより深く掘り下げた一日でした。かながわトラストみどり財団との共催で合計51名の参加でした。 (加藤邦子)

<写真>上段:岩船地蔵堂 下段:薬王寺